Что нас ждёт через десять, тридцать, пятьдесят лет? В каком мире будут жить наши дети? Будущее планеты зависит от того, как человечество справится с глобальными вызовами, причём откладывать ответ на многие из них больше нельзя.

Десятки визионеров и исследовательских центров по всему миру пытаются понять, каким именно будет этот ответ. Но сегодня можно уверенно сказать, что общемировые проблемы будут решаться с помощью технологий — как существующих, так и тех, что ещё предстоит создать.

Есть множество теорий насчет того, как будут развиваться события. Так, Илон Маск считает, что показателем успешного будущего человечества должны стать доступные космические путешествия, а Стивен Хокинг в своей последней книге писал о важности заботы об экологии.

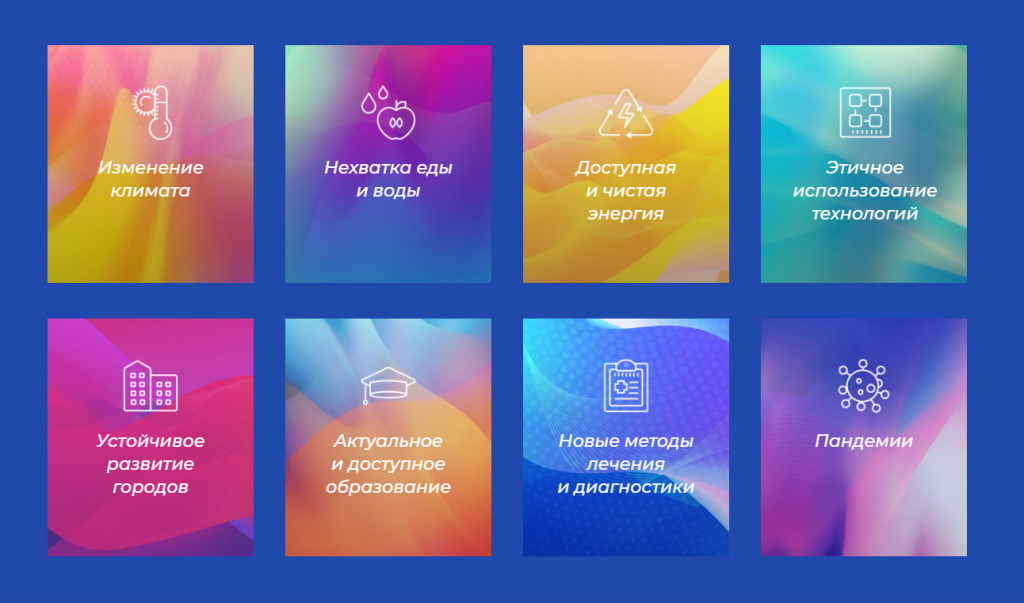

Команда технологических конкурсов Up Great проанализировала прогнозы ведущих мировых аналитиков, доклады и исследования международных организаций и выделила восемь главных вызовов человечеству, а также наиболее вероятные варианты технологических сценариев ответа на них.

Возможно, один из них станет темой для конкурса Up Great в следующем году.

*Материал подготовили эксперты Up Great Константин Кайсин и Юрий Молодых на основе докладов исследовательского центра Millennium Project, The United Nations, The Club of Rome, The National Intelligence Council, исследований фондов Global Challenges, XPRIZE, Bill & Melinda Gates, а также выступлений участников ВЭФ и STS-форума.

Изменение климата

Связанные вызовы:

доступная и чистая энергия,

нехватка еды и воды, новые методы лечения и диагностики.

В чём суть вызова

Земля, как гигантское зеркало, отражает солнечные лучи обратно в космос. Но на пути у них встают парниковые газы, в том числе метан и CO2. Они поглощают лучи инфракрасного спектра, и во многом поэтому температура на планете растёт.

С началом взрывного роста промышленности, числа электростанций и автомобилей объём выбросов парниковых газов в атмосферу приобрёл гигантские масштабы. Поначалу влияние человека на изменения климата ставилось под сомнение, но в 1999 году был опубликован график роста температуры на Земле за последнюю тысячу лет, который привлёк всеобщее внимание. Из-за формы линий его стали называть «хоккейная клюшка».

Рост температуры за последние 70 лет не укладывается ни в какие исторические закономерности

Изменения климата влекут за собой повышение уровня воды в мировом океане, лесные пожары, гибель животных и растений. К 2100 году под воду могут уйти такие города, как Венеция, Амстердам, Нью-Йорк, а сотни миллионов людей будут вынуждены покинуть свои дома. Случаи аномальной жары, ураганы, засухи, штормы и наводнения станут происходить намного чаще. Глобальное потепление может привести к экономическим кризисам и даже войнам.

Владимир Путин, президент России на заседании дискуссионного Валдайского клуба 22 октября 2020 года:

«Это серьёзный вызов для всего мира, для всего человечества и, конечно, для нас, для России, ведь вечная мерзлота занимает 65% территории. Подобные изменения могут нанести непоправимый ущерб биоразнообразию, сказаться крайне негативным образом на экономике и инфраструктуре, создать прямые риски для людей».

Конкретно России глобальное потепление может принести и пользу, и вред. С одной стороны, смягчение климата позволит развивать сельское хозяйство на северных территориях, поэтому потенциальные потери урожаев на юге страны могут быть компенсированы. Кроме того, может стать реальностью круглогодичная навигация по Северном морскому пути, что хорошо для экономики. С другой стороны, многие российские города стоят на вечной мерзлоте, а значит, её таяние — это огромная проблема для Арктики.

Некоторые учёные связывают недавнюю экологическую катастрофу на Дальнем Востоке с «красными приливами» — реальным, но в наших широтах пока редким явлением. С изменением климата частота таких явлений, возможно, увеличится. Экосистема полна невидимых связей, поэтому невозможно предсказать, с какими ещё проблемами и возможностями мы столкнёмся по мере изменения климата.

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО «Платформа НТИ»:

«Европа, США, Япония и многие другие страны приняли долгосрочные стратегии по переходу на «зелёную» энергию. Главный вызов для нас — как Россия сможет активировать и преумножить свой природный капитал за счёт лидерства в самостоятельной «зелёной» повестке дня, включая вхождение в рынки, связанные с углеродным следом, «асимметричные» технологические ответы для проблемы ускорения климатических изменений из-за таяния вечной мерзлоты, запуск сектора регенеративной экономики».

Технологический ответ

Специалисты видят три направления борьбы с изменением климата:

-

Остановка выбросов парниковых газов

-

Очистка атмосферы от углеводородного загрязнения

-

Борьба с последствиями уже происходящих климатических изменений

Все три направления взаимосвязаны, но требуют индивидуальных решений. Так, для очистки атмосферы от углеводородов человеку нужно научиться грамотно их утилизировать. Для этого можно, например, использовать выработанные месторождения полезных ископаемых — такие пилотные проекты уже реализованы в США, Канаде, Японии. Ещё один способ — органическое земледелие: 40 соток правильно обработанной земли способны извлечь из воздуха более 3000 килограммов углекислого газа в год.

С последствиями потепления, в свою очередь, поможет справиться точное земледелие, которое позволит выращивать растения там, где это стало невозможно сделать обычным способом. Жизни людей в прибрежных районах могут спасти системы опреснения морской воды. Но всё это — скорее точечные инструменты для ликвидации последствий и купирования проблемы здесь и сейчас. Все три задачи равнозначно приоритетные, и для их решения актуален сбор данных — именно он позволит более чётко понимать состояние планеты и эффективность методов борьбы с изменением климата.

Наличие большого массива накопленной информации позволит не только решать проблемы, связанные с потеплением, но и предотвращать их, корректируя действия на местах. Сбор данных должен вестись на двух уровнях с помощью глобальной системы контроля за выбросами и климатических спутников.

Глобальная система контроля

Остановить выбросы парниковых газов получится только тогда, когда появится всеобщая система контроля, которую можно назвать «Электронная планета». Она позволит собирать данные о загрязнениях со всего мира и передавать их на серверы, а искусственный интеллект оценит ситуацию и оперативно предложит нужные решения. Сейчас наблюдения за метаново-углеродным загрязнением могут себе позволить только развитые государства. Мониторинг нужно вести сообща, данные должны собираться и в странах третьего мира, а значит, технологии для них должны быть доступны.

Климатические спутники

Для сбора данных очень важны климатические спутники, которые ведут наблюдения за тающими ледниками, уровнем мирового океана, содержанием углекислого газа в атмосфере. Новые поколения этих аппаратов делают тысячи снимков земной поверхности в минуту. Ученые уже много лет могут наблюдать из космоса или с помощью беспилотников углеродный след. В США они занимаются этим в рамках таких проектов, как Google Climate Trace и Microsoft AI for Earth. Задача на будущее — развивать спутниковую группировку и повышать возможности аппаратов.

Взгляд изнутри

Алексей Кокорин, российский климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы:

«Среднее время жизни молекулы метана — примерно 12 лет, то есть он разлагается сам. А вот углекислый газ вечен. Конечно, он поглощается наземными экосистемами, но их возможности не безграничны. Сейчас прорабатываются различные технологии, но, думаю, что человечество никогда не сможет тягаться в вопросе поглощения CO2 с океаном. Поэтому сейчас лучше думать о том, как быстрее сократить выбросы, а не о том, как очистить воздух.

Сегодня уже существуют и успешно работают мировые центры данных, обрабатывающие информацию о глобальном потеплении. Но они рассчитаны на исследование тенденций на годы и десятилетия. «Электронная планета» позволит реагировать на изменения в течение дня или недели, а это в современном мире очень важно».

Нехватка еды и воды

Связанные вызовы:

изменение климата, устойчивое развитие городов,

доступная и чистая энергия.

В чём суть вызова

Массовый голод остаётся одной из важнейших и пока не решенных проблем, несмотря на все достижения XXI века. По данным ООН, в прошлом году от него умерло 9 миллионов человек, а только за первые 7 месяцев 2020-го — 7 миллионов.

381 миллион человек голодает в Азии (Бангладеше, Йемене, Индии, Филиппинах, Индонезии), 250 миллионов в Африке (Заире, Мозамбике, Эфиопии, Эритрее, Мадагаскаре, Кении, Южном Судане) и 48 миллионов в Латинской Америке и Карибском бассейне (Гаити, Колумбии, Мексике, Бразилии). В 2019 году число голодающих в мире составило 690 миллионов человек, но из-за пандемии коронавируса оно может увеличиться на 132 миллиона.

Главная причина голода — технологическая отсталость стран третьего мира, чьё сельское хозяйство не соответствует уровню XXI века. Как правило, ситуацию в этих странах усугубляют неконтролируемый рост населения, высокие темпы урбанизации, экологические кризисы, проблемы с питьевой водой и частые вооружённые конфликты.

10 000 детей умирает каждый месяц от голода*. При этом более 960 миллионов людей в мире страдают от ожирения**

*По данным ООН

**По данным ВОЗ

Нехватка питьевой воды

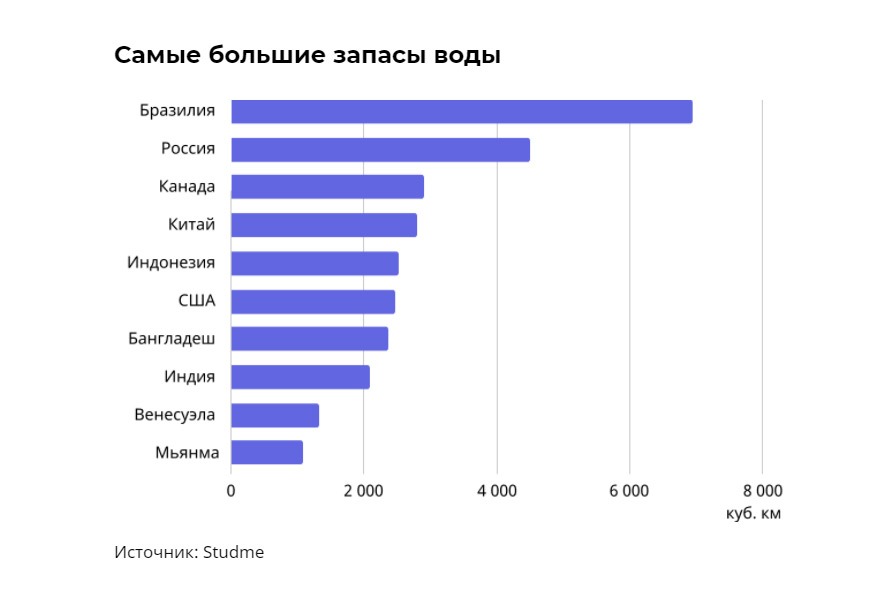

Отсутствие чистой воды — такая же острая проблема, как и голод. По данным ВОЗ, в 2019 году постоянного доступа к ней не было у 2,2 миллиарда человек, то есть почти у трети населения планеты. Согласно прогнозу ООН, сделанному в 2018 году, к 2050 году от дефицита воды будут страдать около 5 миллиардов человек. Причинами станут глобальное потепление, повышенное потребление и загрязнения. Население земного шара к этому времени составит от 9,4 до 10,2 миллиарда человек.

Россия — одна из самых обеспеченных водой стран мира. Но в четырёх государствах, бывших в составе СССР, ощущается нехватка этого важнейшего ресурса. Речь идёт о Туркменистане, Молдове, Узбекистане и Азербайджане.

Технологический ответ

В борьбе с голодом человечеству может помочь точное земледелие — комплекс технологий для автоматизированного управления сельским хозяйством. В него входит сбор и анализ больших данных, системы спутниковой навигации и дифференцированного внесения семян и удобрений, которые позволяют повышать урожаи и выращивать растения там, где это считалось невозможным.

Перспективным считается также вертикальное земледелие, когда сельскохозяйственная продукция выращивается в зданиях, а не на фермах. Это позволяет экономить территории, использовать в качестве теплиц старые фабричные корпуса, склады и другие заброшенные объекты.

Кроме того, помочь в решении проблемы голода могут генно-модифицированные культуры, более устойчивые к суровому климату и вредителям. Многообещающим трендом можно назвать создание дешёвой еды из побочных продуктов переработки и вторичного сырья мясной и молочной промышленности.

Впрочем, существует и технология, которая позволяет выращивать мясо в специальных инкубаторах, для чего используются стволовые клетки коров. Однако такой продукт пока слишком дорого производить, и накормить с его помощью всех голодающих людей невозможно. Проблему нехватки воды нельзя решить с помощью её завоза из других стран. Это слишком дорого, а потому доступно только для экономически развитых государств. Ответом на вызов могут стать высокотехнологичные очистные сооружения и установки для опреснения морской воды. Также необходимо внедрять новые технологии бурения и добычи грунтовых вод, сбора дождевой воды. Но крайне важно также и грамотно использовать существующие ресурсы, рационально вести сельское хозяйство.

По стоимости вода сопоставима с нефтью. За баррель чёрного золота в конце октября 2020 года можно получить около 39 долларов, или 19,5 рублей за литр. Цена 19-литровой бутылки воды с учётом доставки в Москве колеблется от 250 до 500 рублей, то есть литр воды стоит от 13 до 26 рублей.

Взгляд изнутри

Сергей Инге-Вечтомов, академик РАН, профессор кафедры генетики и биотехнологии биологического факультета СПбГУ, директор Петербургского филиала института общей генетики им. Н. И. Вавилова:

«Будущее не за натуральными продуктами. Уже сейчас мы едим в основном искусственную пищу, которая в большинстве случаев представляет собой результат переработки определённых природных субстратов. К сожалению, для решения проблем голода и нехватки воды людям необходимо будет вмешиваться в стабильные экосистемы. Надо учитывать влияние, которое оказывает это вмешательство, просчитывать последствия.

Следует учитывать и восприятие человека. Прежде чем то или иное генно-модифицированное произведение внедрять в практику, надо провести тесты и ответить на вопрос: не будет ли этот белок аллергенным для потребителя? В любом случае проблема голода и нехватки воды глобальная, не имеющая однозначного решения: надо его искать сообща».

Доступная и чистая энергия

Связанные вызовы:

устойчивое развитие городов, изменение климата,

новые методы лечения и диагностики

В чём суть вызова

Потребности человечества в энергии постоянно растут, при этом на долю ТЭС приходится 60% от общего объёма выбросов парниковых газов, а 840 миллионов человек в Африке живут без постоянного доступа к электричеству.

Каждый пятый человек в мире не имеет постоянного доступа к электричеству. В африканских странах к югу от Сахары им надёжно обеспечены лишь 28% больниц.

Именно с появлением новых источников электричества мировая промышленность и экономика выходили на следующие уровни развития. Всю вторую половину XX века человечество ищет способы получения ещё больших объёмов энергии. Речь идёт об АЭС, ветрогенераторах, солнечных батареях и о многом другом.

Для дальнейшего развития мировой экономики нужно создать систему, которая закроет растущие потребности в энергии, и обеспечить доступ к ней для всех жителей планеты. Ведущие аналитики и исследовательские центры выделяют следующие составляющие ответа на этот вызов:

Повышение эффективности существующих энергосистем

Переход на возобновляемые источники энергии

Поиск беднейшими странами новых источников энергии, которые опираются на локальные ресурсы

Технологический ответ

Эффективность существующих энергосистем эксперты предлагают повышать с помощью новых технологий. Речь идёт в том числе об «умных сетях электроснабжения» (smart grid), все элементы которых имеют интеллектуальный блок и каналы связи, обмениваются информацией и управляют друг другом. Благодаря этому выработка электроэнергии лучше соотносится с запросами на неё, а эффективность энергосети может возрасти на 30−40%.

Выработка электроэнергии на угольных электростанциях (36% от общемирового производства по всем источникам энергии в 2019 году) сократилась на 3,5% на фоне роста выработки электроэнергии из газа (+3,2%), ядерного топлива (+3,6%), ветра (+12%) и солнечного излучения (+24%).

«Умные сети» особенно актуальны в «зелёной» энергетике. Мощность возобновляемых источников зависит от природных условий. Она может значительно изменяться даже в течение дня, а значит, нужно обеспечить потребление лишнего электричества. «Умные сети» могут в нужный момент оперативно перенаправлять лишнюю энергию или запасать её в аккумуляторах, предупреждая превышение генерируемой мощности над потребляемой. «Умные сети» также будут гибко управлять традиционной генерацией, сглаживая пики из возобновляемых источников.

Возобновляемая или «зелёная» энергетика использует неисчерпаемые природные ресурсы, что в ряде случаев позволяет снизить разрушительное влияние на экологию. Речь идёт о получении энергии из ветра, биотоплива, солнечного света, водных потоков, геотермальных источников.

В 2019 году доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергию, в мировом энергетическом балансе выросла на 1,1 пп почти до 27%. Прирост происходит в основном за счёт строительства ветровых и солнечных электростанций, потому что с 2000 года доля ГЭС в мировом энергетическом балансе остаётся на уровне примерно 15%.

Возобновляемые источники энергии относительно экологичны в сравнении с теплоэлектростанциями, а кроме того, они позволяют обеспечивать энергией отдалённые территории. В частности, речь идёт о микрогридах, комплексах из источников энергии и потребителей, которые собраны под единым гибким управлением. Они подключены к централизованной сети, но могут работать и автономно, что позволяет значительно экономить на электричестве и не зависеть от перебоев в его подаче.

Главный минус ветрогенераторов и солнечных электростанций в том, что их мощность зависит от погодных условий, а хранить огромные излишки энергии достаточно трудно. Кроме того, в случае стихийного бедствия выработка энергии прекращается, а это значит, что нужны резервные батареи, которые позволят обеспечить потребителей на это время. Такая схема может подойти маленьким городам, но не мегаполисам. Для устойчивой работы энергосистемы она должна состоять из десятков станций разных типов, что позволяет перераспределять нагрузку.

Билл Гейтс, основатель Microsoft:

«В Токио живет 27 миллионов человек, три дня в году приходятся на циклон. Знаете, на три дня городу нужно 23 гигаватта электроэнергии. Скажите мне, какая батарея сможет обеспечить эту мощность?».

Другой проблемой «зелёной» энергетики являются сезонные перепады выработки. К примеру, пик солнечной активности приходится на июнь, а зимой происходит спад. Наибольшая выработка ГЭС выпадает на весну, но и она зависит от количества воды в реках. Энергия ветра также непостоянна. Для решения этой проблемы нужно перестраивать всю систему потребления энергии, искать новые способы её хранения.

Помимо «классических» химических аккумуляторов, существуют и альтернативные накопители. Уже созданы относительно успешные коммерческие решения, основанные на разных принципах. Это гравитационные накопители, использующие излишки энергии для поднятия грузов на высоту; инерционные, когда огромный тяжелый маховик раскручивается до высоких скоростей электродвигателем, запасая при этом большую энергию; гидроаккумуляторы, когда турбина ГЭС, утилизирующая лишнюю энергию, закачивает её назад в водохранилище, и ряд других.

Переход на «зелёную» энергетику сопряжён со множеством проблем, однако многие страны делают свой выбор в её пользу. Так, доля «зелёной» электроэнергии в Евросоюзе к 2030 году может достигнуть 60%. Впрочем, в том же ЕС существуют страны, которые делают выбор в пользу АЭС.

Атомная энергетика для некоторых государств является самым надёжным способом обеспечить энергией промышленность и население, и причины могут быть разные. Например, Бангладеш принял решение о строительстве АЭС «Руппур» из-за нехватки полезных ископаемых и крайне малой территории страны, которая не позволила бы создать солнечные или ветряные электростанции. Финляндия, в отличие от Германии, из-за сурового климата и по другим причинам отказалась от идеи перейти полностью на возобновляемые источники энергии и строит АЭС Ханхикиви-1.

443 ядерных реактора действуют в данный момент в 43 странах. Их общая мощность в 2019 году составила 392 ГВт. Лидерами по использованию АЭС являются Франция, Украина, Словакия, Венгрия и Бельгия.

К плюсам атомных электростанций можно отнести их экологичность в сравнении с ТЭС и довольно долгий срок службы. К минусам — дороговизну и катастрофические последствия в случае аварии. Кроме того, существует проблема утилизации отработанного ядерного топлива, которая будет решена только с повсеместным внедрением реакторов замкнутого цикла.

Интересным направлением в развитии энергетики является создание плавучих атомных электростанций (ПАТЭС). Первая из них была введена в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Энергоблок способен обеспечить энергией город с населением около 100 тысяч человек. Для островных государств ПАТЭС может быть интересна ещё и тем, что она способна опреснять от 40 до 240 тысяч кубометров морской воды в сутки и обеспечивать населённый пункт теплом.

Взгляд изнутри

Владимир Клименко, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики Московского энергетического института, профессор:

«Безусловно, наиболее перспективный способ получения электроэнергии в настоящий момент — использование возобновляемых источников. В прошлом году с их помощью было сгенерировано 2,8 триллиона киловатт-часов энергии. В последнюю четверть века ветровая, солнечная и другие нетрадиционные источники энергии дают прирост 14% вырабатываемой энергии. Абсолютный рекорд по дешевизне электроэнергии принадлежит солнечным станциям, которые строятся в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. Там себестоимость киловатт-часа составит один цент. Это в два раза ниже, чем цена энергии от тепловых станций.

Роль возобновляемых источников будет расти, но скорость прироста постепенно станет убывать. Тому есть серьёзные причины. Существуют ограничения, преодолеть которые пока невозможно. Важнейшим элементом является кобальт, который присутствует во всех химических накопителях. При этом 80% мировой добычи сосредоточено в одной провинции в сердце Африки — в Демократической Республике Конго. То же самое с литием, который добывается в Чили, Аргентине, Китае. Для хранения «зелёной» энергии необходимы хранилища, которые при малом количестве добываемых лития и кобальта просто невозможно построить».

Этичное использование технологий

Связанные вызовы:

устойчивое развитие городов, изменение климата,

нехватка еды и воды

В чём суть вызова

В XXI веке наступила эра искусственного интеллекта (ИИ). Электронный разум уже способен анализировать информацию, делать выводы и принимать решения. Пока сфера применения существующих интеллектуальных систем довольно узкая, но в будущем их возможности сильно расширятся.

Перед экспертным сообществом стоит вопрос: как сделать так, чтобы технологии использовались исключительно во благо человека? Пожалуй, первым, кто всерьёз задумался об этом вызове, стал писатель-фантаст Айзек Азимов.

В рассказе «Хоровод», опубликованном в 1942 году, он сформулировал «Три закона робототехники». В них говорится, что робот должен:

Не причинять вред человеку

Повиноваться его приказам

Заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первым двум закона

Следующим постулатом, серьёзно повлиявшим на исследования этического аспекта технологического развития, стало эмпирическое наблюдение, сделанное бывшим руководителем Intel Гордоном Муром (так называемый «Закон Мура»).

Глава крупнейшего производителя микрочипов сделал вывод, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.

После публикации этих данных стало очевидно, что мы имеем дело не просто с количественным увеличением транзисторов, но с тем, что и объём памяти машин, их быстродействие, когнитивные возможности растут на порядки. Тогда был озвучен новый этический вызов столетия: как мы должны реагировать на то, что машины могут стать умнее нас?

Футуролог и основатель Университета сингулярности Рэймонд Курцвейл считает, что примерно к середине текущего столетия Земля может превратиться в один огромный компьютер, а человек при этом рискует потерять способность его понимать, так как система станет недоступна его разуму из-за сложности и невероятной быстроты вычислений. Эту эпоху Курцвейл назвал технологической сингулярностью. Причём она настолько непредсказуема, что даже сам он перестал делать прогнозы развития человечества на период после её наступления.

В некоторых сферах жизни нам не нужно дожидаться сингулярности. Системы управления уже стали настолько сложными, оперируют такими огромными объёмами данных и принимают решения настолько быстро, что человек не может постоянно следить за корректностью их работы. Такие системы захватили биржи и финансовые рынки, выполняя тысячи сделок за миллисекунды, а сейчас пробираются и в другие сферы: управляют потоками транспорта, такси и курьеров, сложными техническими системами, электростанциями, отдельными системами самолетов, принимают решения о выдаче кредитов. В ситуации, когда человек не может проверить каждое действие таких систем, единственной возможностью обеспечить корректность их работы является следование определённым «этическим» правилам при их проектировании.

Искусственный интеллект наследует от создавшего его человека пороки и когнитивные искажения и многократно их приумножает. Amazon, одна из самых дорогих в мире публичных компаний, ещё в 2018 году свернула эксперимент по созданию ИИ-рекрутера. Этот ИИ, занимавшийся отбором кандидатов, показывал себя очень эффективным решением до того момента, пока не выяснилось, что он систематически отдаёт предпочтение резюме мужчин, а не женщин. Обучившись на базе данных резюме и истории найма, ИИ усвоил, что исторически резюме соискателей-мужчин оцениваются заметно выше, чем резюме женщин. В результате этот не очень сложный ИИ дискриминировал женщин, усиливая расслоение и перекос в зарплатах одинаково квалифицированных специалистов разных полов. И, в отличие от человека-рекрутера, который, пусть и медленно, но способен рефлексировать и искоренять свои недостатки, ИИ-рекрутер работал на цементирование дискриминации в обществе.

Человеческие предубеждения, когнитивные искажения, нетерпимость, трибализм, сексизм, расизм, эйджизм и ксенофобия кодифицируются в ИИ, которому не от кого научиться, кроме несовершенного человека.

Технологический ответ

Ключевой сценарий преодоления вызова, по мнению специалистов, состоит в создании объяснимого или «прозрачного» искусственного интеллекта — Explainable AI (XAI).

В августе 2020 года Национальный институт стандартов и технологий США опубликовал первый проект перечня из четырёх основных принципов работы объяснимого искусственного интеллекта:

Принцип объяснения (Explanation)

Означает, что каждая система ИИ будет обязана уметь объяснять причины и обстоятельства, почему было принято то или иное решение;

Принцип значимости (Meaningful)

Обязывает системы ИИ делать эти объяснения понятными как для групп, так и для отдельных людей, причём разные типы групп пользователей могут требовать разных объяснений

Принцип точности (Explanation Accuracy)

Говорит о том, что предоставленные объяснения должны конкретно и достоверно рассказывать о сути процессов, в результате которых было принято решение

Принцип пределов знаний (Knowledge Limits)

Требует, чтобы ИИ отмечал любые случаи, когда происходит его использование в условиях, для которых он не был создан. Это необходимо для того, чтобы он не мог таким образом предоставлять вводящие в заблуждение объяснения.

В документе отмечено, что эти четыре принципа нужны, чтобы люди были уверены в выводах системы, её решения были прозрачны, а сама она вызывала доверие. Создатели проекта открыли документ для публичных обсуждений 15 октября 2020 года, поэтому его структура может меняться.

Годом ранее компания Google представила облачный сервис, в работе которого задействован «объяснимый ИИ», помогающий пользователям понять, как именно машинный разум пришёл к тем или иным выводам при обработке данных. С помощью специальных пояснений человек может понять вклад каждого элемента в выходные данные. Кроме того, они позволяют узнать, почему ИИ было принято то или иное решение, а в случае необходимости этот ответ можно использовать для корректировки обучения.

Впрочем, возможны разные сценарии. Нобелевский лауреат, экономист Дэниэл Канеман формулирует возможное будущее так: человек во многих случаях не поступает рационально, а опирается на быструю, интуитивную «Систему 1», и только потом, если понадобится, находит рациональные объяснения своим решениям.

Если ИИ будет развиваться похожим способом, то вполне вероятно, что будет сформирован отдельный протокол, по которому сначала необъяснимый «чёрный ящик» ИИ будет принимать решение, а уже потом, если у кого-то возникнут сомнения в его справедливости, другая нейросеть сгенерирует его рациональное объяснение. Оно будет, по сути, просто красивой историей, нарративом, не имеющим особого отношения к принципам работы «чёрного ящика».

Самое интересное в этом сценарии, что по реакции на него остро видно различие между западной и восточной культурой и философией. Невозможная даже для немногих авторитарных режимов запада дисциплина, с которой китайские граждане сидят на карантине в условиях пандемии, показывает, что внутреннего сопротивления внешний контроль вызывает несравнимо меньше, чем у представителей западной цивилизации.

У России, как обычно, особый путь: в вопросе отношений государства, корпораций, человека и ИИ нам всем предстоит определиться, является Россия Европой, Азией или ищет свой путь. Будем ли мы строить действительно объяснимый ИИ, формулировать этические законы и ограничивать его применение, или найдем такие принципы делегирования машине решений, которые нас устроят?

Взгляд изнутри

Вячеслав Гершов, директор департамента развития технологических конкурсов и инициатив Фонда «Сколково»:

«Проблемы, затрагивающие аспекты морали и этики, проявляются, в первую очередь, когда речь идет о «сильном» искусственном интеллекте. Обычно их обозначают через встречные формулировки: «мы можем обойтись с ИИ неэтично» и «ИИ может обойтись неэтично с нами». Появляется большое количество вопросов. Главный из них: можно ли вообще воспринимать ИИ как субъект с точки зрения этики? Ведь, задаваясь таким вопросом, мы всё равно подразумеваем, что человек создаёт ИИ для человека, и мы не готовы принять, что ИИ может быть важнее человека. Тогда как объяснить сильному, мыслящему искусственному интеллекту, чего мы от него хотим? И может ли он при этом хотеть что-то от нас или другого ИИ? Этично ли ставить перед ИИ неэтичную задачу? На какие этические нормы будет при этом опираться сам ИИ? Будут ли это нормы, которые заложат в него разработчики, или же в итоге «сильный» ИИ сам начнет определять их для себя?

Ставший уже классическим пример — аварийная ситуация на дороге, когда нужно принять решение, кого спасать, человека в машине или пешехода, и третьего варианта не дано. Какое решение примет водитель? А искусственный интеллект беспилотного автомобиля? Как мы сами относимся к одинаковым решениям, принятым человеком и ИИ в схожей ситуации? Хотя появление «сильного» ИИ, по мнению многих экспертов, стоит ждать не ранее чем через 40−50 лет, люди должны быть готовы к его приходу не только с технической и юридической точек зрения, но и с этической. Поэтому уже сейчас в рамках подготовки новых конкурсов в направлениях искусственного интеллекта мы закладываем основы этики на уровне постановки задач, стимулируя формирование будущего этического императива в области использования создаваемых систем».

Устойчивое развитие городов

Связанные вызовы:

этичное использование технологий, изменение климата,

доступная и чистая энергия

В чём суть вызова

Больше половины всех людей на планете живёт в городах, и в будущем плотность населения в них будет только расти. При этом транспортная инфраструктура уже сейчас стала крайне сложной и нередко дает сбои, которые выражаются, например, в многокилометровых пробках. С появлением новых видов транспорта могут возникнуть и более серьёзные проблемы. Так, нужно будет обеспечить безопасность при использовании беспилотных машин, дронов для доставки грузов, решить проблемы с экологией, контролировать растущие пассажиропотоки.

Доля городского населения в мире выросла за сто лет с 13% до 50%. Сейчас в них проживает около 3,5 миллиарда человек. По прогнозам, к 2030 году это число вырастет до 5 миллиардов.

Исследование глобальных вызовов позволило выявить следующие проблемы в этой сфере, которые нужно решить:

Неэффективная логистика

Необходимость выбирать между удобным и дорогим транспортом (личное авто) и эффективным и неудобным (общественный транспорт)

Высокая нагрузка на ключевые узлы инфраструктуры

«Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» — одна из целей устойчивого развития, которые были утверждены ООН в 2015 году. В документе говорится, что помимо развития транспортной инфраструктуры, мегаполисам нужно будет решить проблемы, связанные со сбором отходов, системой водоснабжения, канализацией, экологией, энергосистемами и многим другим.

Общая площадь городов мира составляет всего лишь 3% суши Земли, однако, на них приходится 60−80% потребления энергии и 75% выбросов углекислого газа.

Технологический ответ

Важнейшую роль в развитии городов эксперты отводят роботизированным системам. В частности, речь идёт об автоматической системе складирования, вывоза и утилизации отходов. Кроме того, в мегаполисах должна появиться доставка с помощью коптеров. Ответом на вызов в будущем также станут новые городские средства передвижения. Прежде всего, имеется в виду создание беспилотного транспорта, в том числе общественного. Чтобы реализовать эти планы, нужно создавать новую городскую структуру управления логистикой, а регулировать её работу должен искусственный интеллект.

На беспилотные транспортные средства к 2035 году придётся до трети всего выпуска мирового автопрома.

Чтобы беспилотник безопасно передвигался по городу, нужно создать максимально точную цифровую модель мегаполиса. В перспективе её можно будет использовать и для развития остальных городских систем, в том числе для прокладки коммуникаций и в строительстве. Перед создателями моделей стоит задача найти способ сделать их дешёвыми, потому что при существующих технологиях окупаемость таких проектов остаётся под большим вопросом.

Взгляд изнутри

Константин Кайсин, операционный директор технологических конкурсов Up Great в РВК:

«Беспилотные автомобили в будущем станут частью городской инфраструктуры вместе с дронами, коммунальными роботами, «роботами последней мили доставки» и другой новой техникой. Их разработчики сегодня движутся одновременно в нескольких направлениях.

Дроны необходимо научить предвидеть дорожную ситуацию и реагировать на неё. Нужно создать технологии, которые позволят автомобилю получать информацию не только со своих датчиков, но и от других участников движения: автомобилей, светофоров, дорожных знаков. Эти направления получили названия v2v (машина к машине) и v2i (машина к инфраструктуре). Отмечу, что вся v2i инфраструктура будет неразрывно связана с картой города, оцифрованной с высокой точностью. Она д